支亞干有一處重要的史前遺址-「支亞干遺址(萬榮‧平林)考古遺址」。

遺址占地範圍46,511平方公尺,年代約為2000-4000年前,主要的特色為製作玉器,千年前他們製作的飾品或工具,在新石器時代除了全島通行之外,更透過海洋貿易至南太平洋,最遠抵達婆羅洲。

這群台灣原住民的祖先們,究竟如何施展精湛的技術來加工玉器呢?部分方法已被辨識出來,部分則仍有待進一步地研究及分析。

比方這篇要特別介紹的玉核、玉芯,製作技術就非常驚人,至今考古學家仍無法達成共識,無法完全解密。

旋截技術

現在,請大家把眼睛閉起來,想像一下手裡撿到了一顆台灣玉…

一塊大小不一,邊角又沒有規則的玉石,要怎麼把它製作成接近圓形的玉核和玉芯呢,我們從目前出土的玉石廢料中,似乎依稀可以來旁敲側擊,想像一下。

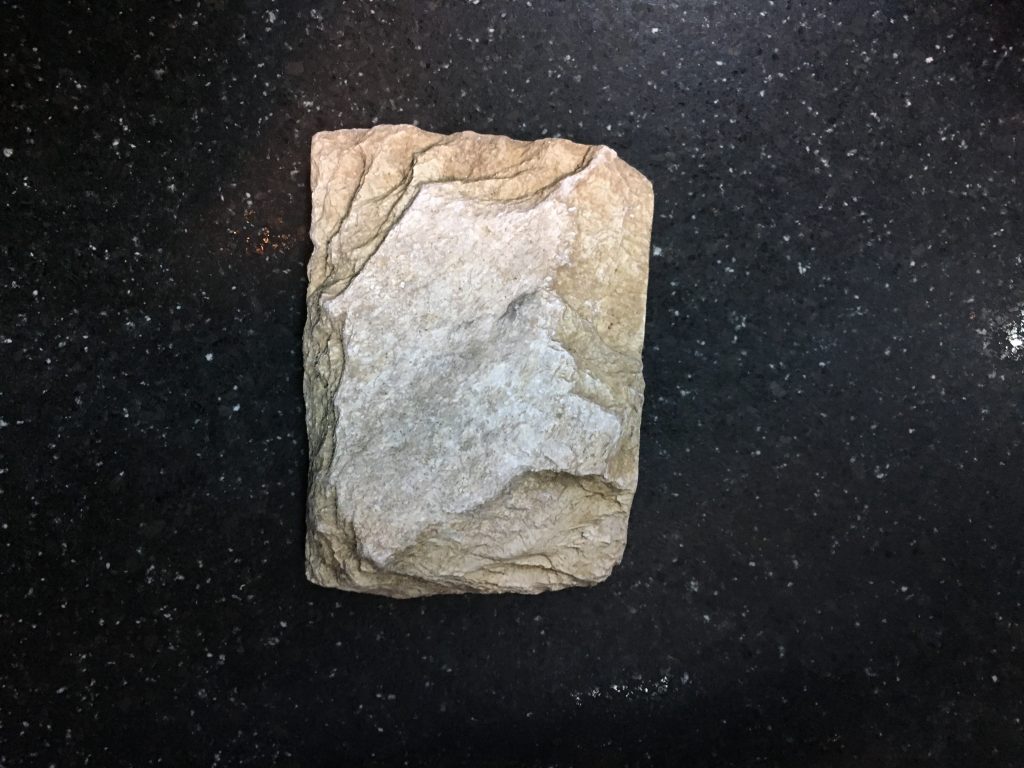

- 首先把不規則石頭的邊角切鋸成直角形狀,如下圖所示,使用石英等硬度較高的石頭,先將邊角切鋸成直線形狀。

- 接著把四角的邊切下來,四邊形變成八角形,這個目的其實是為了越來越接近圓形,切下來的三角形就成為廢料,支亞干遺址出土了大量的三角廢料就是這個原因喔。

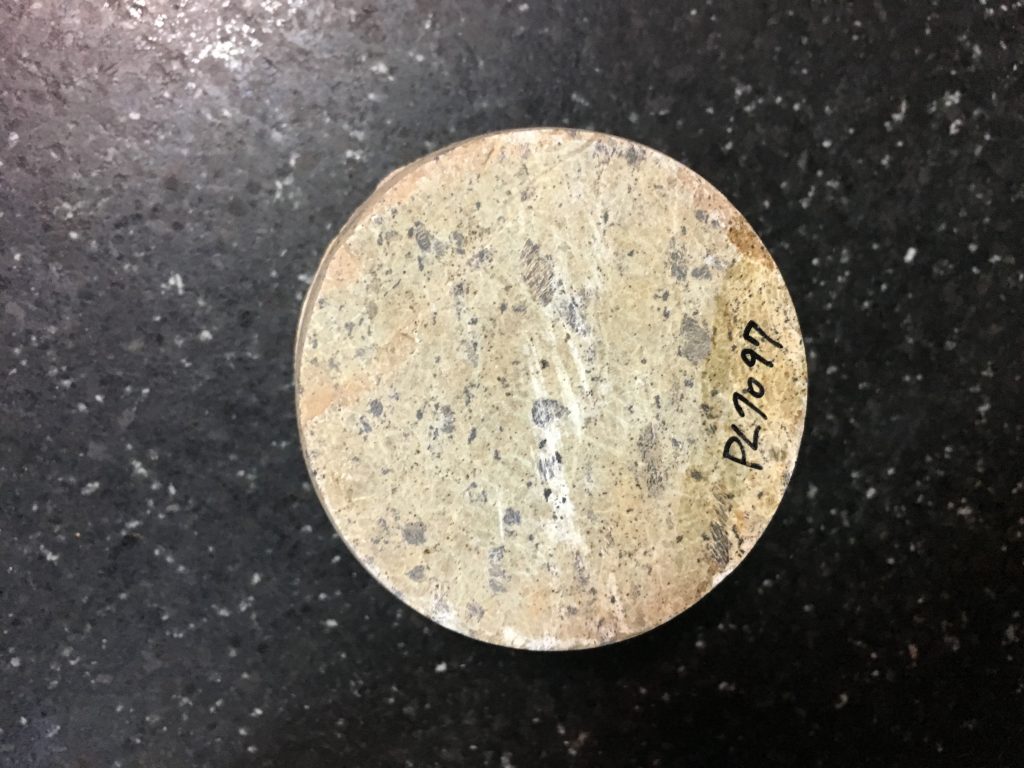

- 下圖中可分成三個部分喔

- 三角廢料:四邊切下來的直角,通常史前人類會直接丟棄作為廢料。

- 圓形玉芯:中間的圓形,再經過加工之後,可以做為首飾或裝飾品。

- 八角圓環: 最外環的八角環狀,再加工之後,可以做為手環。

- 接著換旋截上場,有些考古學家推論,史前人類有可能使用類似竹子的器具,在沿口上抹上水晶砂,接著在石頭上不斷地旋轉並截斷,逐漸地磨成圓形。

- 此外,也許是技術受限,一塊玉石無法從頭到尾旋截貫穿,只能從一側旋截,再從另外一側旋截,兩側接近中間時直接敲斷,形成落差,下圖的玉柱芯就是很好的比對,支亞干遺址出土大量這樣的文物。

- 將切好的玉柱芯切片成圓形或是半圓形,就可以做為耳環、項鍊或是其他手飾品。

這樣大家對玉芯有沒有更了解了啊,有機會一起來支亞干部落認識這些美麗的史前文物吧

以上解說若有誤煩請指教喔!!!

延伸閱讀

- Takaday|支亞干遺址

- 公視-【我們的島】-《拿起手鏟來考古|發現2000年前的玉器工廠 》

- 台灣光華雜誌-《台灣奇「玉」記 重返2000年前的玉器工廠──花蓮支亞干遺址》